【協力隊の高畠トライアル(番外編)】自然体験活動を学ぶ2泊3日 in長野

- 高畠熱中小学校事務局

- 2025年9月11日

- 読了時間: 28分

こんにちは!高畠町地域おこし協力隊の

松原由侑(まつばらゆう)です。

私は今年7月19日から21日までの3日間、長野県で行われた自然体験活動を実践する人を対象とする講座に参加してきました。

今回は、高畠トライアルと言っておきながら、高畠ではない所での活動となりますが、今後 高畠で取り組むことには活かされていくものですので、この学びも記事にしてお届けすることにしました。

単なる講座参加者ではなく指導に関わる方々から教わったことを交え、プログラムをつくる側の目線も踏まえて、この期間を振り返っていきます。

私の活動にご興味のある方には、ぜひご一読いただきたいです。

~なぜ自然体験活動について学ぶの?~

私がこうしたことを学びたいと思った背景には、自主企画の『レクキャン』があります。

これまでの記事を読んでくださっている皆様ならご存じかと思いますが、私はレクリエーション×キャンプ、通称レクキャンというイベントを去年10月から開催しています。

●レクキャンの記事はこちらから↓●

【協力隊の高畠トライアル】

第1回 レクキャンプ

第2回 レクキャンプ

レクキャンでは、豊かな自然の中で様々なレクリエーションを通して、今を夢中・無邪気に遊び、参加者と交流することを目的としており、熱中小の生徒さんはじめ、毎回いろんな方々にご参加いただいております。

落ち葉のツイスター、高畠をテーマにしたカードゲーム…

寒い日は屋内での開催もありましたが、キャンプという名の通り、やはり野外を中心に展開していきたいなあと思っています。

しかし、屋外での活動というのは、天候に左右されやすいほか、危険な植物や突然やってくる生き物など、屋内に比べて怪我や事故につながりやすい要素がたくさんあります。注意の必要な場面も多く、安全面への配慮が不可欠です。

ですから、屋外でレクキャンプを開催したときから、もしなにかあったときのために安全管理における知識を身に着けておきたいと私は考えていました。

そこまでして外で活動しなくても中でできるなら中でやればいいじゃないか、という声もあるかもしれません。

ですが、そもそもレクキャンプをはじめたきっかけは、自然という環境を人に活かしたいという想いからです。

自然界に身を置くということは、自然の、植物の、大地のエネルギーを五感で感じられる、そして、不要なものを手放し、自分を開くことにつながると私は思っています。

同じことをするとしても、中と外では人が受ける影響は違うのです。

普段、建物の中に籠りがちな現代人だからこそ、余計に野外での活動は刺激的で、影響力は大きく、より必要なものだと考えています。

リスクがあるとやはり躊躇してしまいがちですが、

それでも私は、自然多き場所の価値に気づいているので、外という空間を使いたいのです。

~いざ、夏の長野へ~

そんなわけで7月中旬、自然体験活動について学ぶべく、長野県の富士見町(ふじみまち)というところへやってきました。

だいぶ過ごしやすいですねえ。日中の最高気温は27℃、夕方から夜は18℃程度とだいぶ涼しいです。聞けば、軽井沢とあまり変わらない気候だとか。

この日の高畠の気温はどうだろう…と見れば、最高35℃…!あっっつ…!もう高畠へは帰れなさそうです(笑)

自然にかかわる講座はいろいろありますが、私は自然体験活動指導者(NEALリーダー)というものになれる講座の内容に興味を持ったので、その講座が開催される富士見町へ行くことにしたのです。

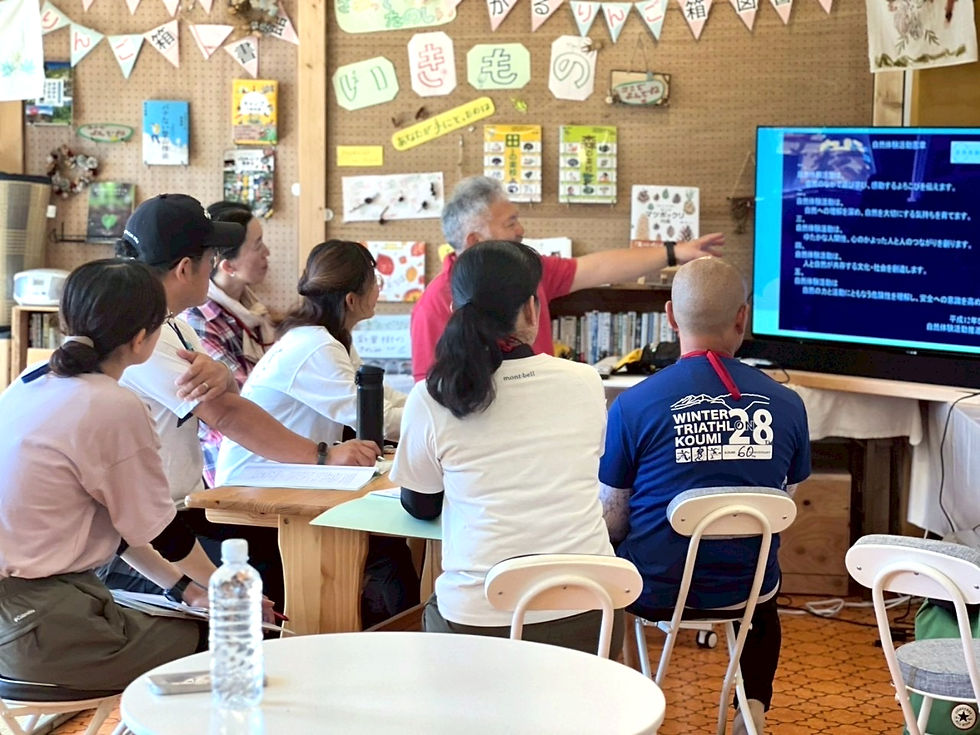

お世話になるのは、『任意団体八ヶ岳 森と高原の自然学校やっほー(以下、やっほー)』さん。

やっほーでは年間を通して、筍狩りや生き物観察、炭作り体験などアドベンチャー自然体験プログラムと称した様々な活動があるほか、エコツーリズムガイドや出前授業、それ以外に放課後ひろばや平日ひろばと題した自由に遊べる場の提供などを行っています。どれも子どもから大人までたくさんの方が楽しむことができるものです。

商店街の象徴『大丸屋』さんの2階が事務所 もともとは洋服屋だった所を改修してやっほーの事務所に

今回参加する講座は次のような内容です。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

講座名:やっほー 学生・大人のための自然体験まなびの場 夏

インタープリター・ニールリーダー養成講座

●1日目:◎アイスブレイク

◎森でできるアクティビティ

◎自然体験活動と環境教育(講習)

●2日目:◎アイスブレイク

◎SDGsを活用した自然体験活動 (講習)

◎水辺の生き物観察

◎アクティビティの企画

◎自然体験活動における安全管理・リスクマネジメント (講習)

●3日目:◎アクティビティの実践実習&振り返り

※内容は大枠のみ記載。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

時間は9時から夕方5時頃までと1日中、みっちりとしたスケジュールです。

やっほーの代表 “しんちゃん” こと、

小林伸治(こばやししんじ)さんは、富士見町出身、以前は長野県の小中学校で理科の教師を34年間していたという、教育事情と自然や科学関係に詳しい方です。

さてさて、どんな3日間になるのでしょうか。しっかり学んで帰りたいと思いますっ(`・ω・´)

~導入は、丁寧に~

しんちゃんのほかに主任講師として『やまねこworks』の川村悦子(かわむらえつこ)さんがいらっしゃり、さっそく先生によるアイスブレイクが始まりました。

やまねこworksさんも、自然のなかでの体験を通して、自然と人を、人と人をつなぐことを大切に活動されており、中でも、絵本や文学などの本を通して、人と自然と文化を

つないでいくことに力を入れていらっしゃいます。

まずは、質問に該当する人は一歩前に出るアンケートワークから。

眼鏡をかけている人、名札の紐が青の人…続いて、朝ご飯が洋食の人…という

質問に、当てはまる人たちが動きます。

一見すると、何気ない質問かもしれませんが、まずは参加者がだれでも目に見えている要素から始まり、続いて目には見えていない要素へ質問が移っています。

急に目の前が真っ暗になったら怖くて歩けなくなるように、自分が知らないこと、見えていないことというのは少し不安に感じてしまうものです。ですから、こうした初めましての場面でも、丁寧に段階をつくって心をほぐし、参加者が共通点を持ってつながるように問を設計しているのです。

そのあとは、自己紹介。

といってもただ自分のことを淡々と話すのではありません。紙風船を落とさないように上へ投げ続けながら、自分のことを話し、次の人を指名してパスしていく、バルーントスというゲームです。

なんでわざわざ紙風船なんて投げながらやるかと言うと、それは緊張がほぐれるからです。

みんな落とさないように必死になるし、周りの人も風船を見守るので、互いの存在をやたらと意識せず、自分のことを話せるようになります。

人と人が交流するイベントものでは、もうすっかりお馴染みとなったアイスブレイクですが、そもそもアイスブレイクとは心の緊張の氷を解きほぐすため、規範をつくるためのもので、参加者が安心できること、主体的に学ぼうとする熱意や意欲を高めること、そして参加者同士コミュニケーションを取りやすい状態をつくることを目的とする、心と身体における意味のあるウォーミングアップと呼ばれています。

自然体験活動と聞くと、植物や虫など野外関係の内容ばかりのイメージですが、講座では場の作り方から学んでいきます。

私の企画でも意識しているアイスブレイク。その一つひとつも単調ではなく、導入から結論までデザインされているとは、アイスブレイクもなかなか奥深いものですね。

さて、自己紹介のあとは、やっほーが管理する『やっほー遊びの森』へ移動し、自然体験プログラムを実際に体験します。

その前に、野外へ出るときには必ずあることを確認します。

それは天候と会場の状態です。

●気温が高いときは… ➡ 熱中症の危険があるため水分補給をこまめに促す

●風が強いときは… ➡ 寒いかもしれないので上着の持参を進める、

また、ゴミが飛ぶかもしれないのでゴミ袋を持参する

●雷注意報が出ているときは… ➡ 落雷の危険があるため注意を促す

●前日に雨が降ったときは… ➡ 地面がぬかるんでいるかもしれないので足元に気を付ける

よう言う

というように、朝の雨や湿度の高さから蒸している場合があることや、虫がたくさんいるので虫刺されに気を付けることなど、当日の活動前までに適宜下見を繰り返し、あらかじめ予想されることを運営側で把握して参加者へ共有していきます。天気予報に関しては、複数のメディアの確認が推奨されます。

活動する環境で気を付けるべきことを、その場に関わる全員が把握しておくこと。

環境への適応体制をつくり、かつ、怪我や事故のリスクを軽減するために大事なステップです。

それでは、グループになり天気を確認したところで…いざ、森へGO!

~遊ぶことは、森を知ること~

「中身は見ないようにしながら蓋を開けて、ケースの中の匂いを嗅いでみてください。同じ匂いのする物を持っている人を匂いで探しましょう」

さっきまでの空間とは別世界。全方位を木々に囲まれた森の中、川村先生中心にワークが始まりました。

私たち参加者はフィルムカメラのフィルムケースを一人一つ手に持ち、各々ケースを開けて匂いを嗅いでみます。

くんくん…

なんだろう、この匂い…

いまいちピンと来ない匂いに、何度も鼻を動かす私です。

ミントほど爽やかではないのはわかるんだけど…うーん、わからん。ただ、何かの草であることだけはわかる ( ˘ω˘ )

「あ、この匂いだ」「一緒ですね」

そんな具合に、皆さん次々とペアが決まっていき、答え合わせが始まりました。

まず2つのケースから出てきたのは細長い葉っぱ。

ヨモギだ、と正解がちらほら。香りが特徴的なこれはヨモギだそう。

ヨモギというと餅や大福の生地のイメージしかない私は、葉っぱだけ見てもすぐにわかりませんでした(笑)香りが良く、色が鮮やかな緑ですね。

その隣に並ぶのは、何やら小さく細かい形が連なった葉っぱ。

これはヒノキです。

ヒノキと聞くと、葉より木の方が連想しやすいものです。それに、わさっと葉がついている枝を見たことはありますが、こうしてまじまじと葉の一つを見るのは初めてかもしれません。

ヒノキに似た仲間にはサワラやアスナロといった植物がありますが、葉にある白い気孔帯(呼吸や光合成を行う際の開口部)がY字型であれば、ヒノキだと判別できるのだそうです。自分で探すときの指標になりますね。

ヒノキ サワラ(ヒノキより白っぽいのが目立つ)

私は自分のケースをひっくり返すと、小さめの葉っぱがぱらぱらと出てきました。

見る限り、どこにでもありそうな葉ですが…。

「葉っぱをこすると、匂いがするからよくわかるよ」

と先生に言われ、さっそくこすって…

あ…、山椒だぁ…!

料理にかける、山椒の、アノ匂いがしますね。

最後に先生が出した木の実がまるまる着いた枝葉を見て、たしかに山椒だなあと納得しました。

それからまた隣にはばらばらにちぎられた葉が集まっていました。爽やかであり、独特な匂いがするこちらの植物。

先生がでかでかとした一枚の葉を見せてきて、フキかぁとみんなで声を上げたのでした。

やっほー遊びの森には、どんな植物があるのか。

取ってきた植物を見せて名前を言うだけでも知ってもらうことはできます。

しかし、そうではなく、

鼻で嗅ぎ、相手を探すというコミュニケーションを取り、手で触り、目で見て、あれかなこれかなと口々に言い、感想を呟き、この森と植物に興味関心を寄せていくこと。

一見すると、ただの植物当て遊びのようにも思えます。

しかし、単なる遊びには留まりません。

遊びを通して、しぜんと、この森を知っていくこと。

それがこの遊びをつくる側の狙いなのです。

この3日間の講座は、自然体験型の環境教育プログラムを体験を通して理解すること、そしてインタープリテーションの技術を学ぶことを主な目的としています。

インタープリテーションとは日本語で「翻訳」を意味し、インタープリテーションする人のことをインタープリター(翻訳者)と呼びます。

インタープリテーションの定義は少し言葉が難しく意味を捉えづらいのですが、私なりにかみ砕くと、

単に事実や情報を伝えるのではなく、実際の体験を通して、気づきや自ら考えることを促し、こちらの伝えたいことが相手に伝わるようにしていくこと

なのだと思います。

感じたり、考えたり、楽しく遊んでいたら、いつの間にか森のことを知っていた。

そのようになるよう手掛けられた遊びを実際に体験し、私はインタープリテーションを意識したプログラムづくりを学びました。

~生き物を知ることは、川を知ること。住みよい環境とはなんなのか~

2日目は、森の近くを流れる川で網を使って生き物探し。

安全面を考慮し、ウォーターシューズの無い人は濡れてもよいスニーカーを着用して川に入ります。

ちなみに、長靴や長靴のくっついたオーバーオールで川へ行く人がいますが、長靴は滑りやすいものも多いことや、水が一度、靴や服の中に入ってしまうと重たくなり動けなくなってしまい水難事故につながることから、そうしたものは避ける方が無難だそうです。

ざぶん、とおよそ深さ10~20㎝ほどの川に足を突っ込み、さっそく生き物探し開始です。

夏ゆえに、肌に気持ちのよい冷たさです。

「水流の激しいところのすぐそばの石をがたがた動かして、その手前で網を構えると捕まえやすいよ」

しんちゃんからコツを教わり、さっそく大きめの石に手をかけました。石のそばでひっそりしている生き物が川の流れに乗って出てくるように促すというわけですね。

「なんかちっちゃい虫がいっぱいいるなぁ」

「おわあ、気持ち悪い、ミミズみたい」

私はいろいろと声を上げながら、よくわからないちっちゃな生物や、ミミズのごとくうごめく太い虫をたくさん捕まえて、最後にわりとおっきめのカニを捕獲。

捕まえた後は生き物を同じ種類ごとに分類します。よく見ると似ているようでちょっとずつ違うのですね。

普段の私なら、絶対探したがらない生き物を探す気になっていたことに自分でも驚きでした(笑)(虫は苦手なので…)さらに、その生き物をまじまじと見るなんて滅多なことです。

暑い日に川に浸かっていて、道具があって、教えてくれる人がいて…

目の前にこういう環境があると少しくらいはトライできるものなのかもですが、虫嫌いな人も遊びと思ってやってみようとする意欲の湧くコンテンツになっていました。

桜の葉で見かけるような大型の幼虫(奥のケースの一番左下の枠の中にいる)、ミミズのようだと思った虫はザザムシと言い、長野県の一部の地域では佃煮などにして食べるそうです。…食べるなんて、私には無理そうですが…(‘ω’)

みんなで捕まえた生き物とその特性を見ていきます。

トビケラ、カワゲラ、カゲロウと、その幼虫であるザザムシを捕まえた人は多いようです。彼らは比較的水のきれいな河川や渓流などに生息するという特徴があります。私の捕まえたサワガニも同様です。

あまり見かけることの少ないミズグモも泳いでいました。汚染された水域では生息できない場合があるとのこと。

ドジョウがいることも確認できました。ドジョウは水質の変化や汚れた水に強く、多少汚濁のある水中でも生きていくことができるといいます。

つまり、この川はわりと綺麗な水質を保っていると言えます。

生き物が好む環境の違いを知ることで、川の環境を知ることができるというわけです。

また、ちょうど羽化したオニヤンマも見ることができました…!まだまだ羽が白く透き通っています。なかなか見られるものではないので、貴重な瞬間ですね。

しんちゃんいわく、ちょうどこの川のあたりが綺麗な水とそうではない水の境目で、だからこそいろいろな種類の生き物が見られるのだそうです。

ということは、この川の上流はより水が澄んだ環境であり、もっと下流へいくと水が濁っているということ。

よく、汚れている水はよくないといいますが、それは私たち人間にとっては、の話です。

人間にとって、すごく綺麗、まあまあ綺麗、ちょっと汚い、かなり汚い…と認識するそれぞれの水には、その環境が住みよいと思っている生き物がそれぞれいるのです。

もちろん、生活排水等により汚濁が進みすぎることはよくありませんが、水の汚れている環境を良くないと決めつけ水質改善に努めることは一概によいとは言い難いのです。

人間は生き物あってこそ。食物連鎖があり、そして生態系が構築されているように、命宿る全てのものには生きる意味があります。

たくさんの虫が集まるところの方が養分豊富で良質な土壌だというように、あらゆる生き物にとってどうなのか、人間の都合だけでなく、虫のほかに動物や植物など生きとし生けるものたちが望む環境にも想いを馳せた環境づくりをしたいものです。

~落木から学ぶ ヒヤリハット~

さて、明日はついにアクティビティ実習の日になります。

ここまで、森のこと、自然環境のことを実体験を通して学んできた私たち参加者は、3日目は2チームに分かれ、やっほー遊びの森で行うアクティビティをつくって実践、発表し合います。

その実習に関する話の直前、音楽を聴きながら自然の中で寝ころぶ時間を過ごしていたところ、少し先の頭上から、ぴきぴきぴき…バキバキッ……ドン…ッと音が聞こえました。

振動で山が震えたほどです。私は何事かと音のした方を振り返りました。

ここから10mほど先の地点で、枝が折れて落ちたようです。枝は直径10㎝長さ1mほどだそうで、もし近くにいたら怪我をしていた可能性があったとのこと。

もちろん、この講座の開催直前に、運営スタッフは事前に森の様子を何度も見に来ています。しかし、やはり自然とは、いつ何が起こるかわからないもの。

事前の下見を重ねているとはいえ、急な状況・状態の変化は野外活動につきものであることを再認識しました。

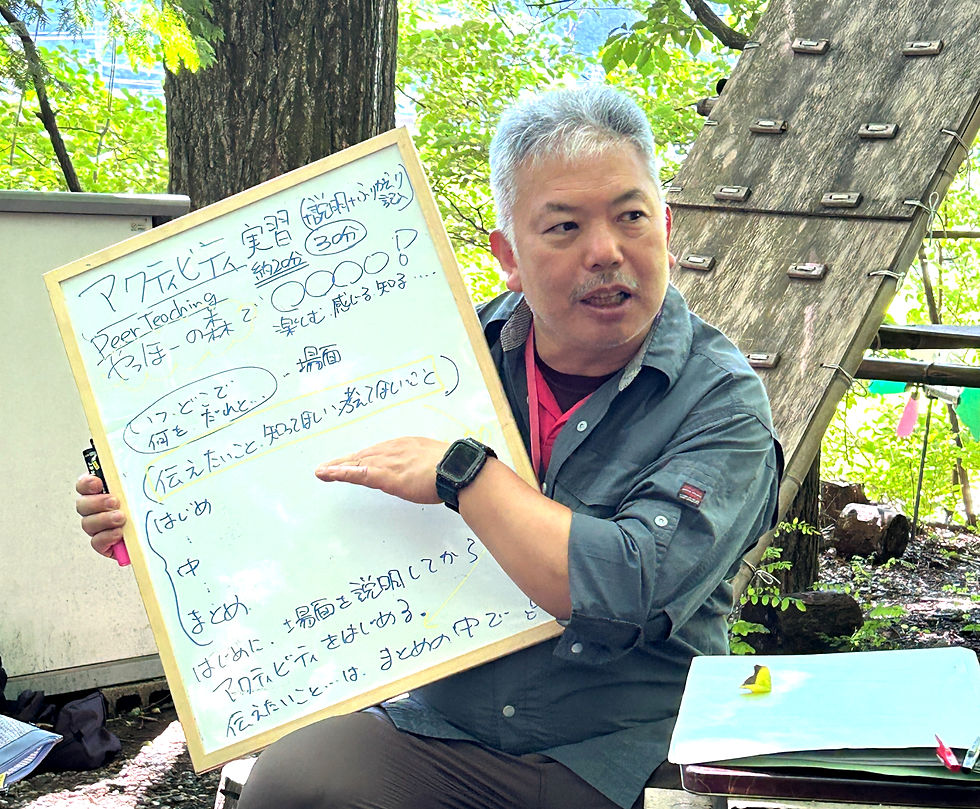

落木にも気を付けながら、明日のアクティビティに向けて、千葉の淑徳大学 総合福祉学部教授、板倉浩幸(いたくらひろゆき)先生にご教授いただきました。

板倉先生は、もともと小学校教諭として主に理科、生活科の授業に携わっていた方で、現在は大学で環境教育や体験教育、自然保育での実践 研究に取り組んでいらっしゃいます。

いつどこでといった場面を想定すること、導入から結論を意識した構成をすること、伝えたいことや知ってほしいことを大事にすること…

先生からプログラムをつくるときの要点を聞き、早速、チームで実施内容について話し合いました。1チーム約20分の持ち時間をどう使うか。この時間を使って充実したアクティビティづくりを目指します。

ある程度企画が固まったところで本日の打ち合わせは終了となり、事務所に戻って板倉先生の講義となりました。

テーマはリスクマネジメント。安全管理と危険予知、森林での活動の危険と対応などをお話いただきました。

安全管理の考え方は、想定される危険を予知し、そのための対策を講じるとともに、スタッフに対する教育(情報の共有から万が一のときの動きまで)を徹底して行うこと、参加者には自分の身を自分で守るように意識してもらうことです。

そもそも事故というのは、様々な要素が重なり合う、もしくは連鎖することによって発生するものです。だからこそ、リスクを減らすために事前に下見、下調べをよくし

ておく必要があります。

ハインリッヒの法則という言葉を耳にしたことがある人は多いかもしれません。

土台には不安全な行動/不安全な状態があり、その上に無償災害300、さらに上に軽傷(軽症)者29、トップに重傷(重症)者1で構成された 三角形型の法則です。

その無償災害300に当てはまる出来事を「ヒヤリ・ハット」と言います。

ついさっき森で発生した枝の落下は決して小さなことではないヒヤリ・ハットな事象です。

身を持って体験し、すごく勉強になりました。

先述したように、風の強さや土壌の具合など、その開催地の環境だけでなく、自分とスタッフみんなのその日の健康状態や体力、技術や経験値の把握、そして何より互いがどういう側面を持っているのかを知るということもリスクを減らすことにつながります。

とはいえ、先ほどの落木もそうですが、自分を知ることも含め、そういうことが起こるかもしれないという可能性を見込んで行動するということは容易ではなく、まして自然の中のような常に不安定な状態というのは、そこにいるだけですでに何らかのリスクを抱えていると言えます。

事前の出来得る限りの対策の見極め・実行には、場数を踏むことが大事だと考えました。

やっほーでは、落木があったことを受けて、後日 早速、木の伐採など森の手入れを業者に依頼したとのことで、次に行われる体験活動に備えて、すぐさま対応をしていくことも運営側として大事な心得だと思いました。

ちなみに野外で一番危険な生き物は、日本ではハチだと言われています。

もちろん、クマなど野生動物も大変危険ですが、遭遇率を考えるとクマより身近で危険な存在といえるのだとか。

それ以外には保険加入についてや熱中症対策、アレルギーへの対応など、屋外でおきがちな事例と対応をいくつかお教えいただきました。

リスクのマネジメントは、事故防止はもちろん、野外活動を円滑に進めるためだけでなく、活動時に関わる人たちとのトラブルを避けるためにも、とても大事なものだと言います。

事態が大事にならないようにするためにも、気になることは些細なことでも注意を向けることを意識していきたいですね。

楽しい企画にしたいと思い企画づくりに力を入れるのと同じくらい、

安全な企画かどうかも十分考えていく必要があります。

楽しさを担保するために、安全性を確保するということですね。

感じることも考えることも欠かせないなと、屋外イベントを企画する自分の身が改めて引き締まりました。

~チームで企画をつくる、届ける~

講座最終日、ついに発表のときがやってきました。

森へ移動し、チームごとに集まって再度打ち合わせです。

より安全に活動できるよう、今日からは森の中ではヘルメットを着用することに。

森の中にあるものを使って音楽をつくってみるのは?

遊具で遊んでいる音を聞いて当てるのはどう?

昨日の話し合いの末、森の中にあるものを使って音を出し、何の音か当ててもらうゲームをすることにした私たちチームは、何を使ってどんな音を出すか、順番はどうするか、誰がどういう動きをするか…細かなところを詰めて、流れを共有していきました。

もう一方のチームの皆さんに、都会からやってきた大人と小学生を対象にするという設定で参加者になってもらい、さっそく実演です。

土の上にジュートを敷いて、目を手で覆って目隠ししながら横になってもらいました。

まずは落ち葉の上をみんなで歩いて…ガサガサガサ…

続いて、ころころころ…と小さな石が、ごつん、ごつん、…と大きな石がテーブルを駆け抜け、

それから、バキッ、バッキンッ…と手で木の枝を折り、

いろんな音が森中に響き渡ります。

「今の音は何をしている音でしょう?」

「枯れ葉の上を歩いてる」

「葉っぱをわさーっとしてる」

音を一つ出す度に参加者の皆さんに質問し、あるときはペアで答えを相談してもらいながら、こうかな?あれかな?と思ったことを口々に言ってもらいました。

しんちゃんに草笛を鳴らしてもらったり、揺らした木はどれなのか当てるクイズを出したりとバリエーションに富んだアクティビティになったのではないかと思います。

全て問題を出し終えてから、答え合わせを参加者の皆さんと一緒に体験しながら行いました。石を転がしたり、木を揺らしたり…

中でも皆さんが面白がってくれたのは、木の周りについていた枯れた樹皮をべりべり割く音です。新鮮な体験だったようで「へえ、こうやって音が出るんだ」「こんな匂いがするんだ~」と一緒に割きながら、匂いも嗅いで賑わいをみせました。

最後に、普段都会で聞いている身近な音と自然豊かな森の中で聞く音の違いや、今の気持ちを振り返ってプログラムは終了しました。

私は主に進行役をつとめました。しゃべるのってまだまだ緊張しますね…ふぅ。

もう片方のチームは、森の中で心地よい場所を見つけようというアクティビティで、私たち参加者チームはペアになって森に入ることに。

森に入る前に、安全に活動するための丁寧な説明や心地よい場所を見つけるためのヒントの紹介がありました。

ペアごとに森の中をぐるぐると歩き回り、良い場所探しをしました。

いいかもと思って寝てみると、寝心地が悪かったり、角度が苦しかったり、眩しかったり…と最高な場所を見つけるって意外と難しいです。

見つけたあとは、もう一方のペアに場所をご案内。自分たちが選んだ所のどういうところがおすすめポイントなのか紹介します。

こちらとはまた違う視点で場所探しをしていて、目の付け所や良いの感じ方って人それぞれなんだなあと実感しました。

2チームの発表が終わったところで、スタッフでシンガーソングライターのPUCHIKO(ぷちこ)さんから一曲、歌を披露いただきました。実は昨日も一昨日も歌っていただいているのですが、今日も今日とて大サービスです。私に限らず、きっとみんな毎度のごとく楽しみにしていたことでしょう。(笑)

さきほどのアクティビティで選んだ心地よい場所にそのまま寝転んで、歌に耳を澄ませます。

PUCHIKOさんが演奏に使うのは、アコースティックバンド『BEGIN』さんが開発に関わった『一五一会』という指一本でコードを押さえられるようになっている、形はギターのような楽器です。

PUCHIKOさんの優しい歌声と一五一会の軽やかな音の響きが合わさり、聴くと本当に穏やかな気持ちになれます。

気温も比較的過ごしやすい時間、風がそよそよ、なにより目の前に広がる新緑が大変美しい。この景色を見ながら音楽を聴くなんて、もうこれ以上の癒し空間はないなって思えるくらい。いやあ、贅沢。

昨日はぐっすり眠っちゃいそうでしたが、今日は音楽が沁みてきて涙がうるっと込み上げてきました。奏者と楽器と歌詞と環境と…あらゆる要素があってのことでしょうが、それにしても音楽って、すごい。

~充実したプログラムにするには~

事務所に戻って、振り返りとまとめの時間です。

自分たちは実践してみてどうだったのか、相手チームのアクティビティを体験してみてどうだったのか、先ほどの実習の振り返りをチームでしていきます。

概ね内容や流れには皆さん良かったと感じているそうです。コンテンツとしてはいいものが出来たと私自身も感じています。

「音や声がもっとわかりやすいとよかったかな」

「樹皮を割くときに出る木くずが参加者の顔にかかってしまうことがあったので、気をつけた方がよかった点だなと思います」

「草笛の体験ができればよかったなあと思います」

改善点としてはそうした声が上がりました。

また、相手チームからは、急に目を閉じてしまうのは怖いという声や答え合わせまでが長いといった声が聞かれました。

計画していた遊びを実際にやってみて多数の視点から振り返ってみると、自分では気づいていなかったこと、あまり気にしていなかったけど誰かにとっては気になったことなどに意識を向ける機会になります。次回、より充実したコンテンツを実施することにつながりますね。

音のバリエーションあるコンテンツとなったこと、聴覚だけでなく、触覚、さらには嗅覚にも働きかけるものともなったこと、見えていない状態から物を当てるという状況は個人の経験や感性で答えが広がることなどがわかったことが、個人的には本日のよき収穫です。

みんな違うからこそ支え合うこと

互いに相手を思い合うこと

うまくいかなくてもいいから、まずはやってみようとすること

これらは、やっほーが掲げる理念でもありますが、アクティビティ実習の際、特別、意識したわけではありません。

しかし、しぜんと大切にする気持ちが持てていたような気がして、企画の中身だけでなく、誰かと一緒に何かやるときに大切なことへの気づきや、コミュニケーションの力をも育まれる講座だったのだなと思いました。

各々のプログラムのみならず、この養成講座そのものが、主催であるしんちゃん自身がインタープリターとして伝えたいことをしぜんと組み込んでいる インタープリテーションを大事にしたものとなっており、講座を通し 理念に沿った力を養えるように手掛けられていたのでした。(※インタープリテーションについては ~遊ぶことは、森を知ること~ の章の後半参照)

川村先生からは、一番の盛り上がりポイントはどこなのかを考える大切さをお話いただきました。

体験する人に一番に伝えたいのはどこなのかを意識したプログラムづくりをすることは、軸がブレず、また、要点を絞った深みのある内容にもつながります。インタープリターとして大事なことです。

それから、沈黙を怖がらず、適度な声掛けをすること。

どうしても言葉と言葉の間に耐えられず、何か喋った方がいいんじゃないかと思ってすぐに早口でしゃべってしまいがちな私としては意識したいことだなとしみじみ。

過度な声掛けになりすぎないようにするものの、全くしないわけでもなく…。大事な姿勢なのはわかるのですが、なんとも加減が難しいですね。

振り返りとまとめを終えて、最後は試験です。

これまでの体験活動や講義での教えが身についているかを問う、筆記テストが行われます。

こちらではもう一つ、やっほーのインタープリターの試験もあり、合格すると今後やっほーの事業でスタッフとして活動することができます。

わあ、試験なんて久しぶりだぁと少し不安もありましたが、両方とも合格。

私は自然体験活動指導者(NEALリーダー)として認定されました。

無事、3日間すべてのプログラムが終了したのでした。

~人と、自然と、かかわって生きていく【講座を振り返って】~

講座の最後、自然体験にある4つの力について、川村先生にお話いただきました。

1.インタープリターの力

2. 自然の力

3. プログラムの力

4. 参加者の力

この4つが合わさって自然体験活動は出来上がること。

各々の力が十分発揮されることで、より充実したプログラムとなると教わりました。

まずは、私個人としても力を身に着けつつ、自然という環境を活かし、その上で構成したプログラムを参加者とともに体験する。どれも大切にしたい、欠かせない要素だなと思います。

しかしそのなかでも、自然の力というワードに、私は首を縦に激しく振ってしまいます。

自然が持つ、人間には出せない 人智をはるかに凌駕するエネルギーは、癒しだけでないもの、人に活力を与え、プログラムの質をも必然的に高めてくれると思うからです。

2日目には自然体験活動の教育的な意義に触れる時間がありました。

昨今の学習指導要領では知識や技能、思考力や判断力そして表現力、さらには学びに向かう力、人間力といった資質・能力の育成のために、主体的・対話的で深い学びの重要性が謳われ、いわゆるアクティビティラーニングが教育現場では重視されるようになってきました。

そうした学びに、かつ、自然体験や生活体験の豊かな子どもは自己肯定感が高いという統計結果からも、自然の中での活動は非常に有効的だといいます。

また、社会ではSDGsと声高に言われていますが、教育にもESD(持続可能な開発のための教育)というものがあり、持続可能な社会をつくるために必要な人づくりにも、自然体験は役立てていくことができます。

以上のことから、森や海、自然の中に身を置き、人と自然とかかわり、向き合い、身をもって体験、実践していくことは、個の力を伸ばすだけでなく、社会での自分の関わり方や役割を模索していくことにつながり、人の成長過程において意義のあるものなんだとわかり、改めて自然活動について考えさせられました。

自分の心で感じること、自分の頭で考えること、

自然の力を直に浴びながら、自然と人と人とが交わる場の必要性を感じました。

私は今、大人対象に企画を作っていますが、ゆくゆくは子どもとともに大人も楽しめる企画を作っていきたいと思っていたこともあり、意義を十分に感じられるものにしたいなあと早くも構想が浮かんでいます。

*

初日の最後、活動を振り返って今の気持ちを漢字一文字で表すワークがありました。

そのとき、私が書いた漢字は「唱」。

大地讃頌が思い浮かび、讃とも迷いましたが、合唱なイメージ、合わさって一つになる感じ、各々の音を響かせて、軽やかにのびやかに生きていけるといいな…というようなことを思って選んだ一文字。

私だけの「おもしろそう!」ではなく、みんなの「おもしろそう!」「いいね!」から生まれる企画のアイデア、「じゃあこうしてみたら?」で広がる発想、そういうことを楽しみながらアウトドアの企画づくりをしたいなと未来を描いた私です。

企画をつくるときも、やっているときも、私もそこにいる人それぞれが、自分の色を出せる、そうして交じり合うことで心地よくいられる場となるように…

私も自分の想いを企画に込めて、しぜんと参加者が想いの先に導かれるように…

つくりたい場へ馳せる想いは留まるところを知りません。

「まずは主催する自分が楽しむことが大事」

講座に申し込みの際、初めてしんちゃんと話したときに、しんちゃんが言っていた言葉。

私も企画をするので、そうですよねと頷いたものの、プログラムを経験してみて改めて実感しました。

正直、本当に学びにきたのかと思うほど普通に楽しんでいたような気がしますが(笑)

なにより自分が楽しむことこそがよきプログラムにつながるのです。

今回の学びを活かし大事なポイントは押さえつつも、そのことを意識し、肩の力を抜いて、楽しんで、企画づくりに邁進していきます!

以上、自然体験活動を学んだ2泊3日でした!

●レクキャンプ公式Instagramで情報発信中!●

松原が企画するレクリエーション×キャンプ、通称『レクキャンプ』の開催情報はInstagramより発信しています。以下URLより、活動と最新情報をご覧いただけます。

興味ある!参加したい!という方、ぜひご一緒しましょう(^^)/

それではまた別の記事で!お楽しみに~☆

コメント